Die von Dr. Hans Fuchs geschriebene und 1939 im Schroedel-Verlag erschienene Chronik des Dorfes Hoppendorf enthält an vielen Stellen extrem unangenehmes nationalsozialistes Gedankengut. Aber sie beinhaltet auch wertvolle Informationen über die Geschichte und Entwicklung des Dorfes, über seine ehemaligen Bewohner und deren Familien.

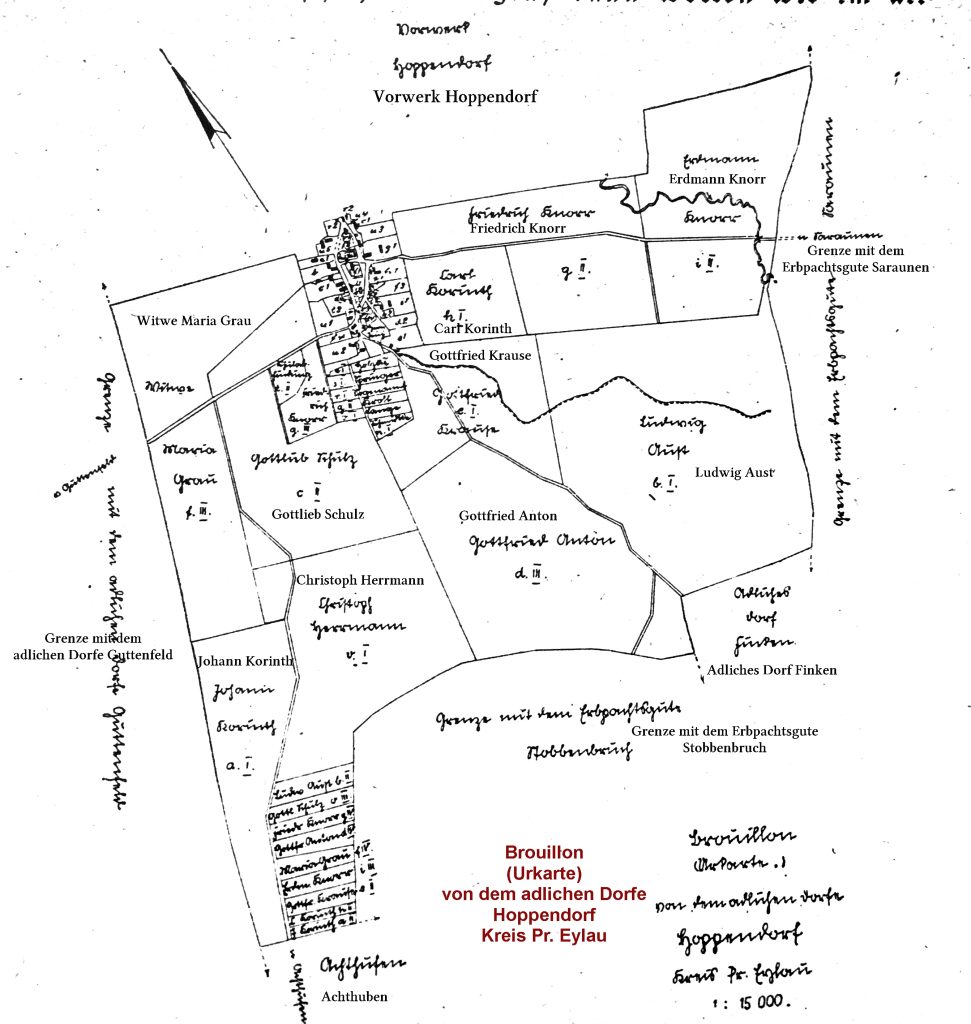

Zu Beginn der Separations-Verhandlungen, die im Verlaufe des Jahres 1842 stattfinden, besteht Hoppendorf:

- aus einem Vorwerk, das für die Separation nicht in Frage kommt

- aus folgenden Ackerhöfen, die innerhalb einer geschlossenen Feldmark liegen und in der Gemeinheit bewirtschaftet werden:

- A – aus einem cöllmischen Schulzengut, das um diese Zeit der Witwe Maria Grau, geb. Kroll gehört – Größe: 3 1/4 Hufen (vorher lebten auf diesem Grundstück die bisherigen Hoppendorfer Schulzen, zu denen auch meine Vorfahre Jacob Söcknick gehört).

- B – aus folgenden bäuerlichen Grundstücken:

| Ludwig Aust Friedrich Knorr Carl Korinth Christoph Herrmann Gottlieb Schulz Erdmann Knorr Gottfried Anton Gottfried Krause Johann Korinth | 4 1/6 Hufen 3 1/4 Hufen 3 1/2 Hufen 2 1/8 Hufen 3 1/4 Hufen 2 1/4 Hufen 3 1/4 Hufen 2 1/4 Hufen 1 1/4 Hufen |

| C – Eigenkätner: Ernst Rogge Carl David Kroll Carl Ludwig Holzki Christoph Schmidtke Gottfried Lange Reinhold Corinth Gotthard Sogenannt Carl Ludwig Springer |

‚Alle diese Eigenkätner besitzen Haus und Garten – Holzki, Schmidtke, Lange, Sogenannt und Springer besitzen außerdem Weiderecht für eine Kuh, ein Schwein und ein Schaf und zahlen dafür jährlich 23 Silbergroschen. Carl David Kroll hat auf dem cöllmischen Hofe der Witwe Grau Weiderecht für eine Kuh und zahlt einschließlich Hirtenlohn 20 Silbergroschen‘.

| D – eine Kate des Carl Knecht, welche derselbe zur Benutzung auf Lebenszeit errichtet hat u. so lange auch einen kleinen Garten von den Ackerwirten erhalten hat, jedoch kein Weiderecht. | |

| E – eine Schule mit Haus u. Gartenplatz, einem eingehegten Dienstmorgen u. Weiderecht auf der Feldmark – frei von Weidegeld u. Hirtenlohn – für 2 Kühe, 2 Schafe u. 2 Schweine. | |

| F – eine Schmiedewerkstätte, Eigentum des Eigenkätners Christoph Schmidtke. | |

| G – ein Hirtenhaus (außerhalb des Dorfes am Wege nach Steegen) nebst 2 Gärten und einem sogenannten Bullengarten, Eigentum sämtlicher Ackerwirte nach Verhältnis der Größe ihrer Grundstücke. |

Die folgende Skizze wird in der Chronik als ‚Urkarte‚ bezeichnet. Eintragen wurden die Grundstücke der Bauern und Eigenkätner nach Beendigung der Separation.

Die Ländereien wurden neu aufgeteilt. Um lange Wege zu vermeiden, verlegten die Besitzer ihre Hofstätten nun auf die ihnen zugeteilten Grundstücke außerhalb des bisherigen Dorfes. Auf diese Weise entstanden rund um den Dorfkern zahlreiche Abbauten.

Sämtliche Informationen stammen aus der o.g. Chronik.

Weitere Informationen zu Hoppendorf in vorherigen Beiträgen:

- Die Bewohner von Hoppendorf im Jahre 1770

- Jacob Söcknick – Freischulze in Hoppendorf (1663-1747)