Ein großes Lob und herzlichen Dank an die MAUS und das Staatsarchiv Bremen für dieses tolle gemeinsame Projekt – mit einem ‚Klick‘ auf das Bild sollte man dort landen!

Dieser ‚Meilenstein‚ hat bei mir schon jetzt zu einer ganzen Reihe neuer Erkenntnisse geführt und ich bin sicher, dass noch viele weitere folgen werden ….

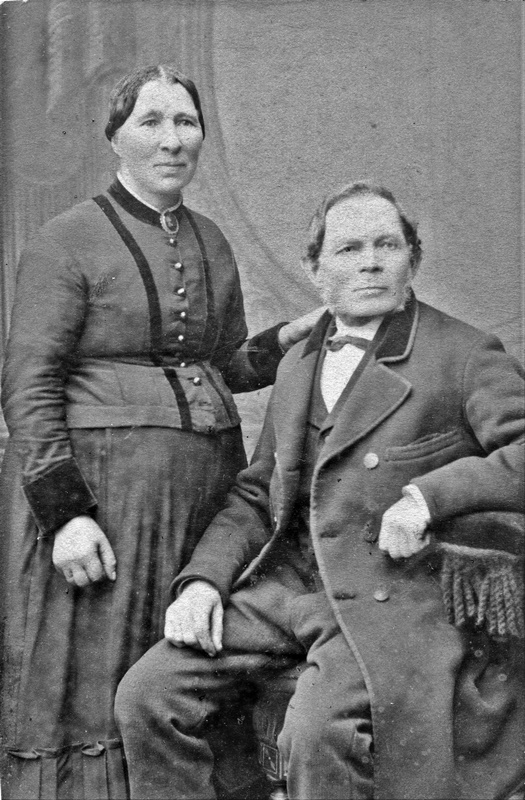

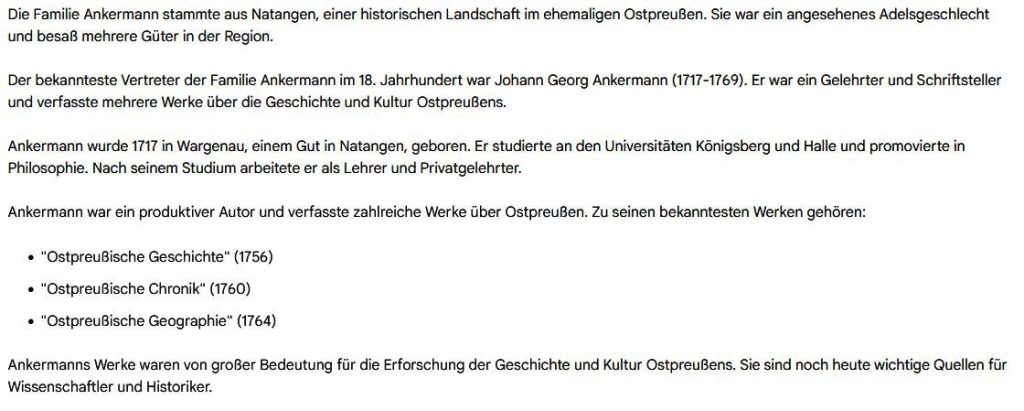

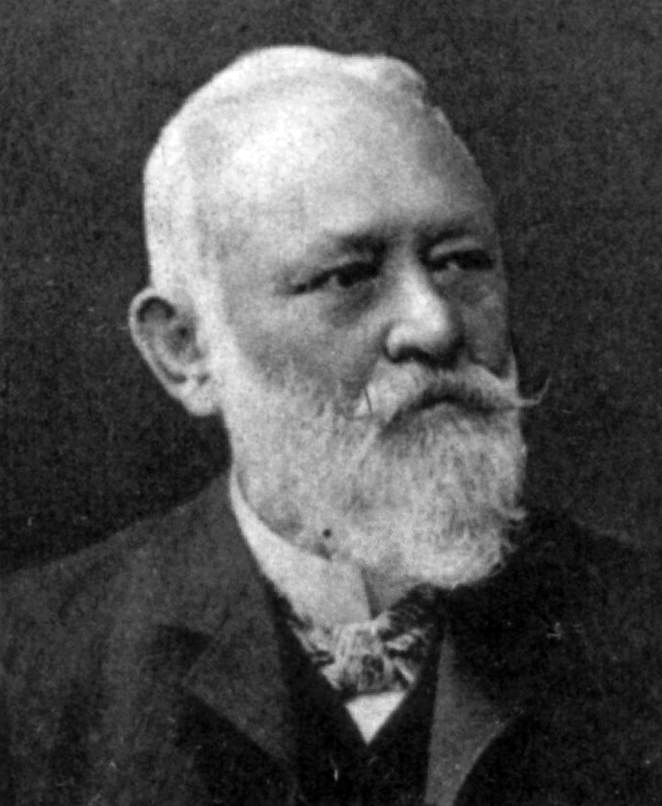

Das nebenstehende Photo zeigt meinen 1818 in der Stadt Torgau in Sachsen geborenen Ur-Ur-Großvater Carl Friedrich August Müller, der – gemeinsam mit seinem 9 Jahre jüngeren Bruder Friedrich Wilhelm Müller – seine sächsische Heimat verließ.

Carl Friedrich August Müllers abgebildete Ehefrau Wilhelmine Friederike Bischoff stammt aus Hoya. Zum Zeitpunkt der Eheschließung (1847) ist sie fast 25 Jahre alt.

Beide Brüder haben in Sachsen den Beruf des Zimmermanns erlernt, beide heiraten in der Reformierten Kirche in Bremen-Blumenthal, gründen in Blumenthal und Flethe eigene Familien und hinterlassen außer mir zahlreiche Nachkommen. Viele dieser Nachkommen habe ich durch das neue Projekt nun erst ‚kennengelernt‚.

Dieses Photo wurde mir schon vor vielen Jahren zugesandt – es wurde im Garten des Hauses Feldstraße (später Fresenbergstraße) Nr. 76 in Bremen-Blumenthal aufgenommen. Hier befand sich die Gärtnerei Müller, die von dem 1866 in Blumenthal geborenen Friedrich Wilhelm Ludwig Müller – dem jüngsten Sohn von Carl Friedrich August Müller und Wilhelmine Friederike Bischoff – betrieben wurde.

In der Mitte des Bildes das Geburtstagskind: der Gärtner Wilhelm Müller mit seiner 2. Ehefrau Anna, geb. Seebeck, einer Tochter des Rönnebecker Schiffszimmermanns Heinrich Seebeck und seiner Ehefrau Anna Kieling.

Wilhelm Müller war zuvor mit Annas Schwester – Beta Seebeck – verheiratet. In dieser Ehe wurden 5 Kinder geboren: u.a. Carl Friedrich August Müller, der später mit seiner Ehefrau Margarete Clara Beckmann die Gärtnerei weiterführt. Margarete Clara Müller, geb. Beckmann stammt aus Beckedorf – sie ist eine Tochter des dortigen Fuhrmanns Ludwig Beckmann und dessen Ehefrau Emma Adeline Ratjen. Sie steht genau hinter dem Geburtstagskind, ihrem Schwiegervater.

Ganz links sieht man meine Oma Caroline Auguste Bertram, verwitwete Gegner, geborene Müller. Sie ist die Tochter von Friedrich Carl Müller (ältester Sohn des obigen Ehepaars) und Metta Margarethe Behrje und Nichte des Gärtners Wilhelm Müller. Da ihre Eltern bereits früh verstorben waren wuchs in dem Gärtnerhaushalt ihres Onkels auf. Bislang war ich immer davon ausgegangen, dass meine Großmutter ein Einzelkind war. Nun weiß ich, dass sie noch mehrere Geschwister hatte:

- Wilhelmine Friederike Müller *2.4.1882

- Catharine Marie Müller *3.5.1883

- Carl Friedrich Wilhelm Müller *18.5.1886

- Friederike Wilhelmine Müller + 1896

- Louise Meta Frida Müller *7.12.1892

Was aus den Geschwistern meiner Oma wurde, konnte ich bislang nicht herausfinden – die Suche nach dem Namen ‚Müller‚ ist nicht so einfach! Aber ich weiß nun einiges über die weiteren Geschwister meines Urgroßvaters – den Geschwistern ihres Vaters Friedrich Carl Müller und ihres Onkels Friedrich Wilhelm Ludwig Müller:

- Wilhelm Adolf Müller, geb. 1852 in Flethe, heiratet 1885 in Blumenthal Trientje Venema aus Völlenerkönigsfehn. Er wird Schiffskapitän und stirbt 1924 in Bremen. Ihr Sohn Carl Friedrich August Müller heiratet 1920 in Oldenburg Adelheide Hermanda Thomßen aus Sanderbusch.

- Christine Wilhelmine Müller, geb. 1855 in Flethe, heiratet 1876 in Blumenthal den Zimmermann Johann Hermann August Munderloh aus Drielakermoor. Die beiden bekommen 10 Kinder und die Familie lebt später in Osternburg.

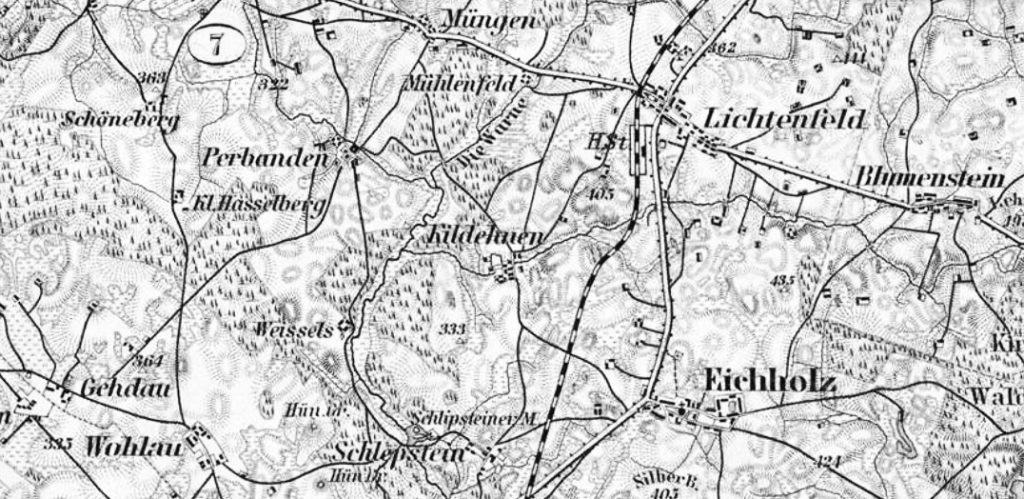

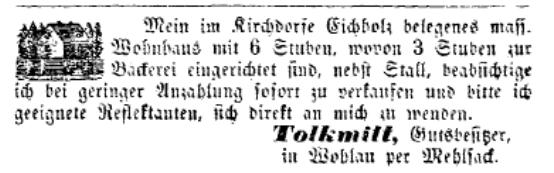

- Friedrich Wilhelm Müller, *1857 in Flethe, wird Schuhmacher in Hoya. Er ist zweimal verheiratet: 1. mit Anna Margarethe Mühlenstädt aus Schwarme, 2. mit Amalie Louise Christeleit, die aus Tilsit stammt und 1946 in Bremen-Farge verstirbt.

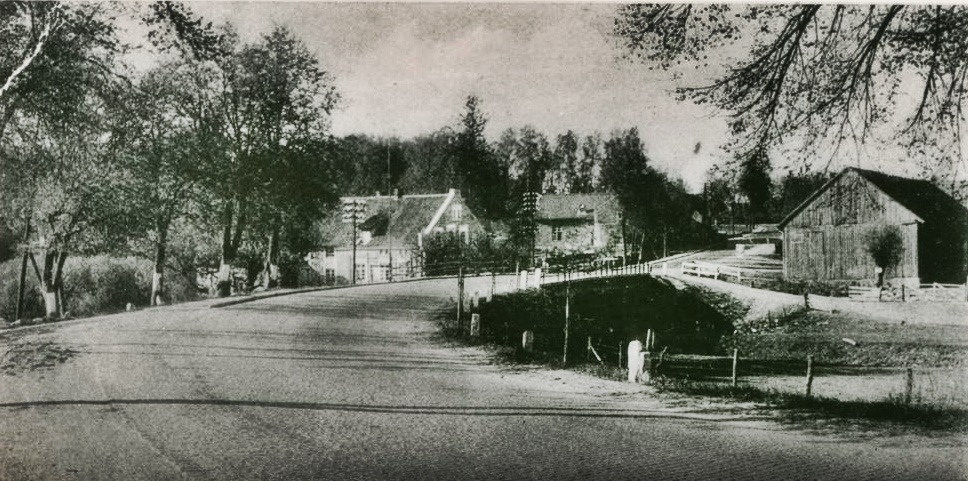

- Fritz Heinrich Müller, geb. 1859 in Flethe, wird Zimmermeister. Er heiratet 1886 in Blumenthal Gesine Juline Elisabeth Schwarting aus Flethe, eine Tochter des Seefahrers Heinrich Schwarting und dessen Ehefrau Johanna Wessels. Die beiden haben 4 Kinder – Sohn Fritz Johannes Müller und seine Ehefrau Frieda Adeline Wilhelmine Menzel leben später in diesem wunderschönen Haus in der Lesumer Heerstr. Nr. 59

- Johann Christian Müller, * 1861 in Flethe, wird Schiffzimmermann. Er heiratet 1893 in Berne Alvine Margarethe Rebecca Nutzhorn. Beide versterben in Blumenthal im Haus Mühlenstraße 63. Sohn Heinrich Carl Friedrich Müller oo 1932 Stefanie Konieczny aus Blumenthal.

Ob die Nachfahren all dieser Müller-Familien wohl wissen, dass ihre Vorfahren aus Torgau in Sachsen stammen?

Als Ergänzung zum obigen Gruppenphoto wurde mir mitgeteilt: Die 2. Person von links ist Anna Luise Windhorst, geb. Müller, eine Tochter des Gärtners Wilhelm Müller und seiner 1. Ehefrau Beta, ge. Seebeck – der Herr auf der rechten Seite ist ihr Ehemann Helmut Windhorst, der aus Rahden in Westfalen stammt. Die abgebildeten Kinder Heiner und Gisela sind Kinder dieses Ehepaars.

Neben Sohn Carl, der die Gärtnerei seines Vaters in Blumenthal weiterführt und Tochter Anna Luise haben Wilhelm Müller und Beta Seebeck noch 2 weitere Kinder, über die jedoch (noch) nicht viel herausfinden konnte: Sohn Hinrich und Tochter Wilhelmine, die einen Herrn Schauf(f) geheiratet haben soll.